延续了深圳大学建筑的设计风格,它以静穆、内敛的姿态,掩映在同学们每天上下课、取快递的必经之路旁。若不是好奇心使然,路过的人绝不会注意到。今天,小编就来给大家科普一下这高大上的“本原设计”!

于求学者而言,档案馆好似校园生活的一幅背景画——素白与荔红交映的方正大楼占据着画面的中央,画面的边角上点缀着几片飘落的枯叶和两只在阳光下打盹的小猫。落叶记录着四季的变迁,小猫守望着历史的流逝。背景画般的档案馆终日映衬着门外的匆忙熙攘,却时常未能引起路人的留意。

每个人都不可避免地活在历史中,却鲜少有人有意识地直面这一点。正如深圳大学档案馆虽然以跳脱的外表屹立于深大校园,但却始终未能成为多数学子匆忙求学之旅的一个目的地。

你,是否真的了解自己的大学?

四十年的风云变幻,深大的建设几乎是与处在改革开放前沿的深圳并肩齐走,从“筚路蓝缕,创校启航”的艰辛开拓、“脚踏实地,立校固本”的坚实沉淀,再到“自强不息,建设一流”的奋发进取。

作为本校学生,自然会为深大的腾跃而欣喜,知道它是冉冉升起的朝阳,会为它骄傲。与此同时,作为“高校之林,后起之秀”,面对许多外界的声音,我们似乎更有责任去寻摸这所大学的脉络,追溯她来时的路,以正视听。

答案,或许就镶嵌在档案馆的诸多馆藏中。

1983年,深圳市委将原宝安县政府大院拨给深大作筹备委员会办公室。在这狭小的据地上,第一批深大筹备委员会的工作人员开始了他们的工作。

他们没有丰厚的经费、没有足够的场地,整日就像打游击一样,走到哪儿,工作就跟到哪儿。

有这样一张照片,八个青年站在一无所有的深圳大学建设用地前,他们身后的场地虽然破旧不堪,但他们的笑容十分明媚灿烂——这,就是为深圳大学开辟道路的“八条汉子”。

就是他们,从一片荒芜中建起了深大最早的六个学院。

由于当时条件艰苦,连象征着这所新生大学正当性的公章都找不到固定地方存放,只好由“八条汉子”之一的陈建辉老师随身携带保管。

据陈老师回忆,当年那个装公章的皮包还是向别人借来用的,白日里他带着公章上班,晚上睡觉时就把它护在枕头底下。

曾有人笑谈称“皮包大学”,“深圳大学在哪里,陈建辉就在哪里;陈建辉在哪里,深圳大学就在哪里。”

参观者于档案馆内驻足之时,视线往往会连同灯光一道聚焦在一枚造型别致、略显陈旧的石刻印章上。

印章上刻着一只猩红的大脚丫,显得质朴可爱;脚丫的一旁,一个歪歪扭扭的字似乎透着一股捉弄的意味,需要仔细辨认后,才能认出原来那是篆体的“地”字。

现今在汇元楼下,也有一只更大的脚丫,那个样式,便是起源于校史馆内这枚小小的印章。

这枚印章出自我校艺术学部已经退休的郭西元教授之手。郭西元教授是当代饱受赞誉的书画大家,其书画作品被众多海内外博物馆、美术馆及个人收藏,深大最早的校名、文山湖畔“古石今人”都是出自郭教授的笔下。

而篆刻,是郭教授闲情之下的另一门手艺。

早在1984年,郭教授就从北方南下,来到深圳大学。但“脚踏实地”印章在1986年的成型,却并不是为深大所作的“命题作业”。

1986年,这枚别致的印章被时任校长无意间发现,其朴实无华,却满含生命力的气质打动了老校长,于是,这幅寓意着“脚踏实地”的图案就以生铁铸造的形式,镶在了“自律自立自强”的校训石壁上,成为一代代深大学子的深刻记忆。

“脚丫印章”朴实无华,却寄寓了彼时的深圳大学建设者们对学生们能够“脚踏实地”的期许。

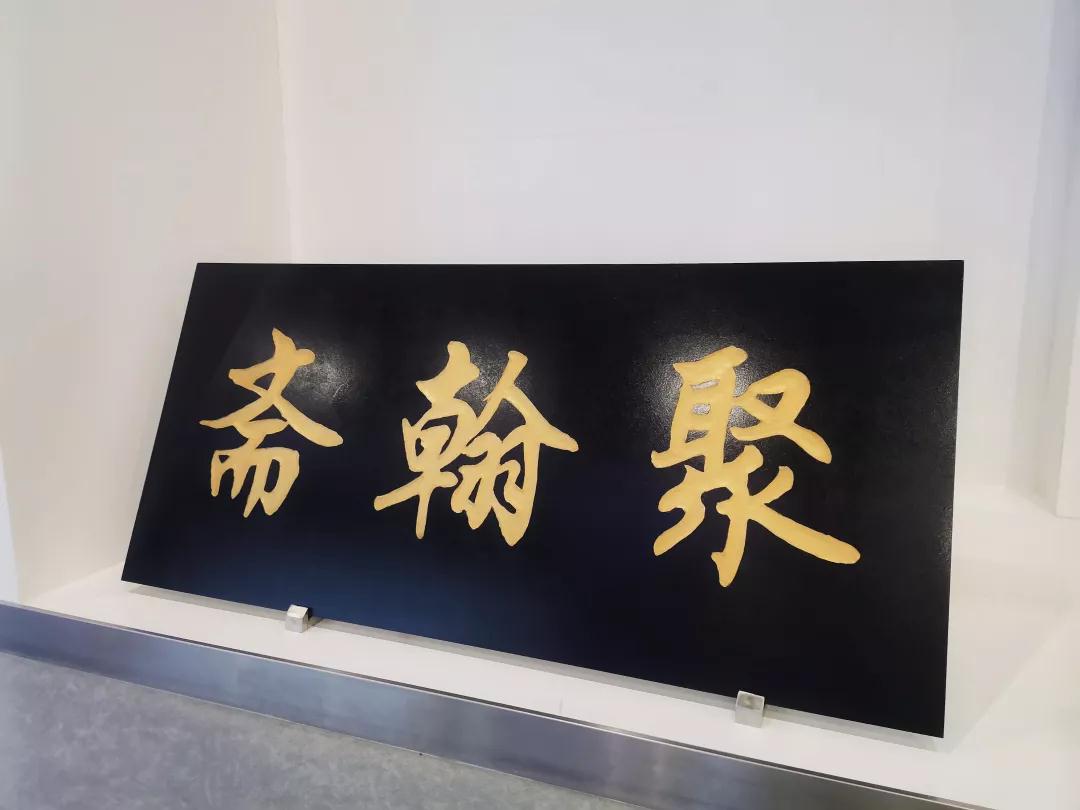

档案馆展架的最下层,卧着两块醒目的牌匾。牌匾上镌着的是两个名字,一个是朱槿斋,另一个是聚翰斋,它们都曾悬挂在宿舍的门口上,是宿舍的“名片”。

“朱槿”二字,听起来阴柔唯美,但居住在楼内的,却是能敲代码、修电脑的电子系、计算机系学生。也正因如此,朱槿斋有幸成为了深圳大学第一栋拉上网线的学生宿舍。前文所提知名校友之一的马化腾,在求学期间就住在朱瑾斋中。

而“聚翰”一词,听起来大气豪迈,却曾是师院女孩们最温馨的闺房聚集地。1995年深圳师范专科学校并入深大,师范学院成立,一众师院女学生便落户在聚翰斋中。一时间,聚翰斋门庭若市,不分时段,总有许多男生聚在宿舍楼下,或等候,或表白。聚翰斋因此又被赋以别名“聚汉斋”。

拒霜、碧筠、合欢、红豆……都曾是一栋栋矗立在深大校内的宿舍楼的名字,现今均因老旧而拆除了。不过注重诗意的取名传统,仍在深大持续着生命力。

眼看着新一代的聚翰、紫薇,全新的紫罗兰、梧桐树等新楼林立,深大的学生仍一代代地沐浴着这所特区高校的人文气息之中。

在校友赠品陈列室,里头有一张木质摆桌,桌面上平缓地放置着几本大大小小、厚薄不均的笔记本,纸上密密麻麻地写满了文字与算式,透露出其所有者的用心刻苦。

档案馆接收指导室老师介绍道,这些笔记都是原深圳大学光电子学研究所所长——牛憨笨院士所有。牛院士于2016年逝世后,他的家属便将他生前的笔记捐赠给深圳大学档案馆保存。

牛憨笨院士,是深圳大学引进的第一位院士。在他的带领下,深圳大学光电子学研究所和光电工程学院得以组建,牛院士在深大辛勤工作十数年,为我校培养了近70名硕士、博士。

牛院士的笔记本上,文字密集但字迹工工整整、画图繁复但精细,本该平整的书边却因多次翻阅而起毛……他将自己的名字当成了生活的态度,认为有一颗“憨笨”心才能看到自己的不足,进而不断学习。

泛黄的书页和透着一股认真劲的笔迹,是一个共和国院士深深扎根科研道路、为科研奉献全部青春的精神。深大选择珍藏这样的笔记本,也是要提醒后来者们,即便时代浪潮在前,新的科研手段层出不穷,也要效仿前辈的这份扎实品质。

深圳大学的办学岁月有过许多故事,孕育了深大人的敢于进取、关注社会的独特气质,那一桩桩故事都收录在档案馆中,同时,成长于此的莘莘学子,也有值得被记住的他们的桩桩故事。

往年毕业季时,档案馆会发起“毕业生物品收集”活动,接收并永久保存毕业生物品。初衷是希望校友们把这些记忆交给档案馆珍藏后,自己可以轻装上阵、奔赴未来。档案馆也常年接收校友、教职工的物品捐赠。这些被接收的物品,有的现在就陈列在校史馆内。

一位21届毕业生把自己参加比赛的证书捐赠给了档案馆,并附了一封长长的信:“在深大这几年学到了很多,错过了很多,为数不多的成就就是拿了这个奖,捐给校史馆也算留个念想。”

有一个班级连续三年都拍了合照,因为他们获得了三年“优秀班集体”的称号,所以每年都会拍下照片以示纪念,最终他们把这些合照捐到了档案馆。

还有一张车票,起点写着深大计软院,终点则是——鹏程万里。这样的车票,每一个2020届的计软学院毕业生都有一张。当时拿着这张票收拾行李的人们,应该对他们的未来充满了憧憬吧?

库房中放置着一个短木桩,再普通不过的木桩。那是2018年9月16号,台风“山竹”席卷荔园,校方在灾后宣布这场台风造成了“建校以来最大损失”。在校园恢复阶段,很多倒下的树干被锯断放置路旁,“沉思桩”就是其中之一。

黄冠豪及其室友散步时看见这一木桩,决定将其带回宿舍——乔相阁1208,并安置于门口一旁当做原木凳。因宿舍走廊人流稀疏,是一处安静思考的地方,几人遂给它起名为“沉思桩”。

沉思桩陪伴着乔相阁1208的伙伴们大学四年的成长:

2019年1月6号,一室友在教学楼通宵自习室与微积分殊死搏斗到凌晨3点多。其他室友们都以为他早已回到宿舍(该君平日早睡,且喜遮上床帘),便在睡前锁上了门。该室友深夜归来,却被锁在门外,为不吵醒熟睡中的室友,便安然坐在沉思桩上扶墙睡去。此后,室友们凡锁门必问帘中人在否。

2019年五一假期,一室友结束了一段长达多年的恋爱关系,悲痛欲绝。在毁掉所有与前女友有关的东西后,默默地坐到了沉思桩上,眼角泛红。室友们安慰他脱离苦海未必是坏事,却被支开了。安慰无果后,室友们因事出门去了,留他一人呆坐。凌晨归来时,该君仍在木桩上,却已酣睡过去。

某室友酷爱看书、写小说,常安安静静地坐在木桩上阅读,置身于这嘈杂的乱世之外,沉浸在自我的世界之中……

沉思桩与乔相阁1208的小伙伴们一起经历了三年的风吹雨打,也渐渐褪去了年轻时的“青涩”,变得更加“成熟”。这个沉沉的木桩,是那场超强台风的一个缩影,是他们宿舍生活的一个见证,也是来来往往的同学们的记忆。

当新生拿着录取通知书期待无比地走进校门,或许就会与思绪万分的毕业生擦肩而过。毕业生走后,他们在校园里风华正茂的青春就不复见,而校史馆选择收集、记录下来这些点滴,为学子的青春作注脚。

档案馆大楼的一楼是校史馆,往上2-4层设有包含文书、实物等大大小小的档案库房16个,一个个淡黄色的档案袋被按照一定的方式整整齐齐地摆放在这里。

为了保存好藏品,库房里的温湿度常年恒定,而在此之前,每一件入库的东西,都必须经过工作人员收集、鉴定、整理、保管、检索、编研、利用、统计这八项流程。

一墙墙的档案,正是经此一道又一道细碎繁琐的流程后呈现出来的,档案人如同岁月长河中的摆渡人,穿越被时间定格的历史,小心翼翼地将可能被遗忘的记忆送到迷茫的搜寻者手中,在无尽的、流逝的青春中日复一日地重复着,从未停歇。

档案馆之于深大,举足重轻,因其站在历史与未来的交汇点,方可察往、知来;而档案馆之于同学,更是虽不瞩目,却大本大宗的存在。

在档案馆内浏览、品读,如同置身时空隧道,不仅能触摸本校深远的历史,体味上世纪建校筹备的困难,还能见证深大飞速的成长,自豪于现在的辉煌成就。

存史、资政和育人是档案馆的三大功能,育人一项便可知其与深大学子的关系。“我看到昨天,我知道明天!”这是古埃及卢克索神庙法像上镶刻的话语,而今时的人深陷信息洪流,对热点、前沿的追逐太过急促,是时候缓下来,回头去领会柳暗花明。

在深大这片热情洋溢的土地上,档案馆一直默默做着记录之事,那幢方正规整的建筑就好似一柄图章,在匆匆的时光流水中屹然不动,见证着人来人往,寂静而又庄重。

-END-

记者 | 吴杨寄、梁倚岚、陈俊瑜、

黄倩、张彦、杨婵

责编 | 丁昉、曾佚

排版 | 徐紫洋、梁倚岚